Définitions et vocabulaire

DÉFINITIONS ET VOCABULAIRE

Aléas, risques et vulnérabilités

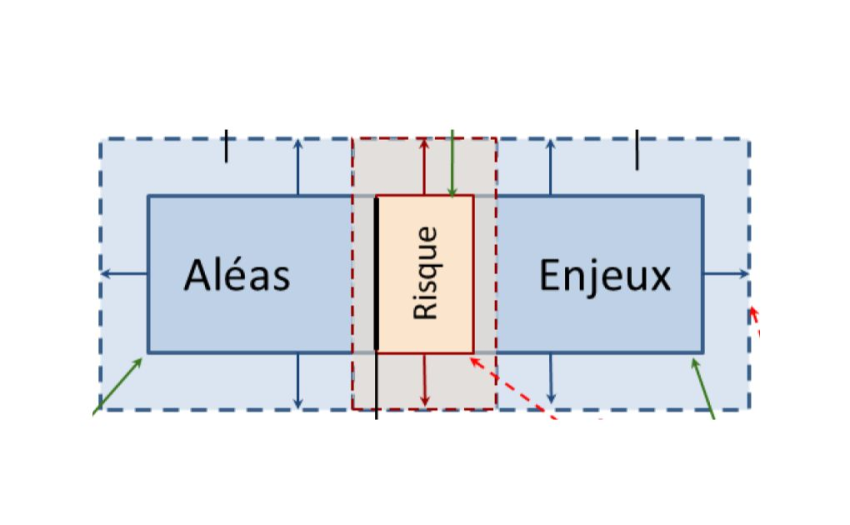

On définit le risque comme la rencontre d’un aléa et d’une vulnérabilité. L’aléa (ou danger) désigne un phénomène dangereux – séisme, tempête, inondation… – tandis que la vulnérabilité renvoie aux enjeux menacés par cet aléa – biens, personnes, infrastructures, nature…

Si l’action humaine n’a généralement pas de prise sur l’aléa, elle conditionne la vulnérabilité des enjeux, que ce soit en amont, par la planification ou la préparation, ou, en cas de concrétisation de l’aléa, par la réponse d’urgence.

Émergence de la résilience et de la culture du risque

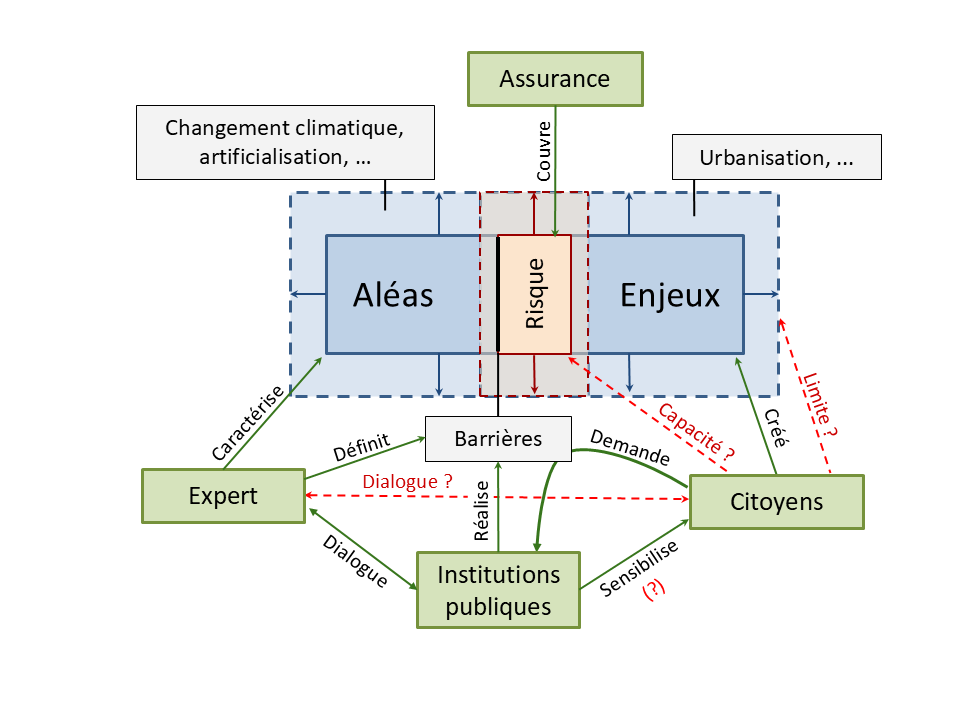

La gestion du risque est, au xxe siècle, technique et assurantielle. Elle repose sur la maîtrise des aléas grâce à des infrastructures, et la couverture des dommages en cas de réalisation du risque. Le contexte actuel, caractérisé par le changement climatique et l’urbanisation croissante, a entraîné une véritable prolifération moderne des risques, difficiles à maîtriser et à assurer.

Ces évolutions, ainsi que les inte- ractions avec les acteurs du risque, sont présentées dans l’illustration ci-dessous.

Face aux limites de cette approche, la communauté internationale a mis en place, en 2015, le cadre d’actions de Sendai (CAS), qui fixe comme priorité « d’investir dans la réduction des risques de catastrophe aux fins de la résilience ».

La France, partie prenante du CAS, a ainsi intégré à sa politique de lutte contre les risques majeurs la promotion de la résilience et de la culture du risque. La résilience intègre l’incertitude au processus décisionnel et privilégie une adaptation continue aux risques. Elle doit nécessairement être ancrée dans les territoires pour être adaptée aux spécificités locales.

Elle doit nécessairement être ancrée dans les territoires pour être adap- tée aux spécificités locales. Elle repose également sur une participation citoyenne renforcée et sur la mise en capacité des populations. Il s’agit de développer la culture du risque, qui consiste à sensibiliser la population aux risques auxquels elle est exposée, pour qu’elle soit capable de limiter sa vulnérabilité et de réagir en cas de crise. Sur ce sujet, plusieurs difficultés sont liées à l’information du citoyen, à sa participation aux prises de décision et à la prévention des risques, comme cela est illustré ci-contre.

Les associations, en raison de leur positionnement à la croisée des citoyens, de l’État et des experts, participent à la diffusion de la culture du risque.

Représentation simplifiée des acteurs de la prévention des risques et leurs interactions, parmi lesquels le citoyen, un acteur insuffisamment impliqué.

Extrait de : Nicolas Courjaud, Louis Escudero, Soana Grave, Isabelle Wernert, « Accompagner les territoires pour améliorer la prévention des risques naturels et technologiques », rapport de GAAP pour le compte de l’AFPCNT dans le cadre du mastère « Politiques et action publiques pour les développement durable », sous la direction de Gilles Crague et Vincent Spenlehauer, École nationale des ponts et chaussées – Institut polytechnique de Paris, 2025.

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.