Editorial

Savoir vivre avec les risques naturels : prévention, mobilisation, relèvement

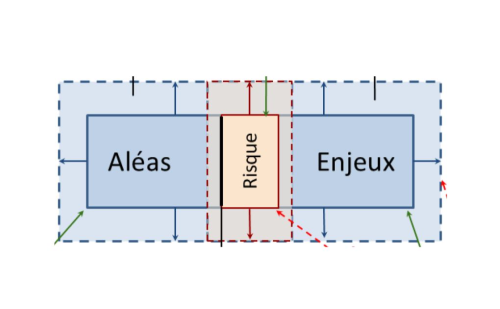

Lors de la parution du numéro 918 de PCM, dont le dossier s’intitulait : « Changement climatique : Comment vivre avec les risques naturels ? Connaissance, anticipation, résilience », nous commencions à prendre la mesure des terribles conséquences de l’inondation majeure à Valence, en Espagne, tant en nombre de victimes qu’en étendue des dommages. Depuis le mois de novembre, le cyclone Chido a ravagé l’île de Mayotte et le cyclone Garance a fortement touché l’île de La Réunion. Selon Météo-France, le changement climatique, bien qu’il n’en augmente pas le nombre, rendra les cyclones plus violents. Ces évènements soulignent la nécessité d’adapter nos sociétés et nos comportements pour pouvoir faire face et

rebondir après une catastrophe, c’est-à-dire être résilients. Le troisième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC3) récemment publié, à la suite d’une vaste consultation de la société civile, accorde une large place à ce sujet.

Le numéro 918 avait pour objectif de présenter les enjeux associés aux catastrophes naturelles et leur évolution. Le présent numéro illustre à travers plusieurs exemples les solutions mises en place par les autorités ou les acteurs locaux. Cependant, tous les aspects évoqués lors du précédent numéro n’ont pas pu être abordés. Le choix éditorial a été de privilégier l’action locale, à travers une série d’articles sur la résilience et le relèvement post-catastrophe, ainsi que la compréhension des manières de renforcer le pouvoir d’agir des habitants. En guise de conclusion, quelques pistes innovantes sont présentées pour mieux anticiper, parmi lesquelles figurent les Solutions fondées sur la nature (SfN).

Cinq articles sont consacrés aux territoires ultramarins, où la résilience, bien plus qu’un concept, est « une question de survie : se relever ou sombrer » (voir Jelassi et al. p.18). Les différents auteurs qui abordent ce sujet apportent des nuances à la définition de ce concept. Pour les acteurs économiques, la prise en compte des risques majeurs soulève la question de la responsabilité des dirigeants et met en lumière une nouvelle filière professionnelle, celle de directeur-trice de la résilience. Les collectivités territoriales ont un rôle majeur à jouer dans la mise en oeuvre politique d’une reconstruction résiliente et adaptée de leurs territoires.

Si la résilience peut devenir culturelle, le relèvement doit se penser avant la catastrophe. Les exemples de Valence, de l’Aquila, du Pas-de-Calais illustrent à la fois le poids du passé, la prise de conscience insuffisante des habitants de leur vulnérabilité et des conséquences tant des catastrophes que de la durée de la phase de relèvement. Ils montrent l’importance d’agir rapidement pour préserver la vitalité économique, tout en prenant le temps nécessaire pour reconstruire mieux et assurer une nouvelle attractivité aux territoires. Deux auteurs suggèrent le « plan de relèvement » comme moyen de rendre opérationnelle la stratégie locale de relèvement, en s’appuyant sur un projet du territoire.

Anticiper est le maître mot, que ce soit pendant ou très en amont de la crise. Le projet Sanctum formalise, de façon scientifique une méthode de « prévision d’évolution de la crise » au service des décideurs. Les SfN sont autant de pistes pour rendre les territoires plus robustes face aux risques naturels, tout en ajoutant des bénéfices au bien-être des habitants et à la biodiversité. Elles sont ici esquissées à travers trois exemples : les risques gravitaires en montagne et sur le littoral, les risques côtiers en territoires insulaires tropicaux, et les risques d’inondations.

Dans l’ensemble, ce numéro révèle à quel point la mobilisation citoyenne est un enjeu, tant pour l’acculturation des consciences, que pour l’aide d’urgence et de solidarité. Elle doit être encouragée et organisée, comme le recommande la feuille de route adoptée par les participants au colloque de décembre 2024 sur la mobilisation citoyenne face aux risques majeurs (voir Borraz et al. p. 32). Elle peut être valorisée et accompagnée à l’instar des réserves de sécurité civile, qui sont encore insuffisamment développées. Elle est présente dans les actions de prévention, d’adaptation et de reconstruction, qui sont autant d’occasions de consolider le tissu social. Les associations y jouent un rôle important de liaison et de médiation entre les acteurs locaux et les habitants, un rôle de passeur d’enjeux et d’idées, en relayant les messages ascendants et descendants. Pour préserver l’intégrité de chacun et réduire les dommages, il ne suffit plus seulement d’informer, mais d’augmenter la capacité d’agir, tant du citoyen que de l’entreprise et des autorités locales.

Les personnes vulnérables ne doivent pas être laissées de côté. Des personnes âgées aux enfants, des malades aux personnes en grande précarité sociale ou les touristes, qui connaissent mal le territoire, la clé du succès réside dans leur pleine et entière participation à l’analyse des risques, à la définition des objectifs acceptables et à l’élaboration des solutions possibles.

Pour citer les mots d’Olivier Borraz : « La manière dont nous gérons les catastrophes est révélatrice de nos conceptions politiques et démocratiques […] les démocraties doivent relever le défi de conjuguer efficacité et respect des libertés fondamentales. L’enjeu est de taille : il ne s’agit pas seulement d’améliorer la gestion des catastrophes, mais aussi de préserver les valeurs et les principes qui fondent nos sociétés.»

Nous ne prétendons pas déclencher un changement radical mais, ensemble, nous pouvons être les acteurs d’une politique nationale de prévention, dont le socle peut être le lien avec les territoires. Une telle politique se doit de tenir compte de leur diversité et de leur vulnérabilité. Ce faisant, nous donnons une âme, une ambition, une dimension humaine à cette démarche, car rien ne pourra se faire, quels que soient les moyens matériels, sans solidarité, sans mise en commun, sans coopération, qui sont les garants de la résilience des territoires et de leurs habitants : nous. Il est peut-être là, le changement radical !

Voir aussi le Plan National d’adaptation au changement climatique

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.