Les enjeux des sols

Une ressource non renouvelable

Constitués de fragments de roche, de matière organique, d’organismes vivants, d’air et d’eau, les sols forment l’« épiderme de la Terre ». Ces écosystèmes complexes, dont l’importance et la fragilité restent largement méconnues par la société, représentent un patrimoine précieux et vulnérable, qu’il est urgent de préserver.

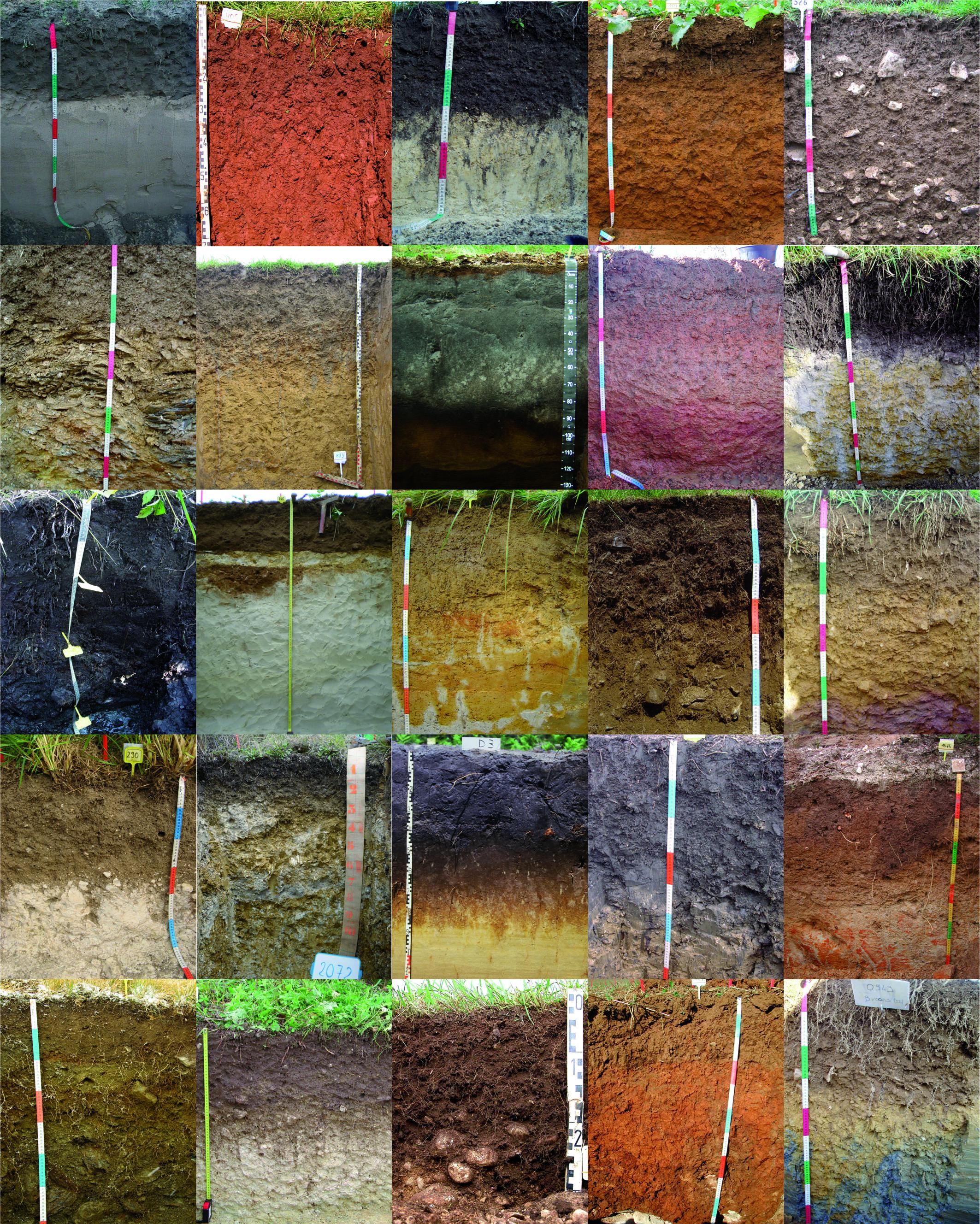

De nombreux facteurs interagissent pour conduire à la formation des sols : nature de la roche à partir de laquelle ils se constituent, climat, position dans le paysage, activité biologique, etc. Cela explique leur grande diversité (voir la mosaïque de profils de sols ci-contre). Ce processus est toutefois très lent : cent à mille ans peuvent être nécessaires à l’élaboration d’un seul centimètre de sol. Ils ne sont donc pas une ressource renouvelable à l’échelle de temps humaine.

Mosaïque de sols

Source : Gis Sol. 2011. L’état des sols de France. Groupement d’intérêt scientifique sur les sols, 188 p.

Mosaïque réalisée par S. Desbourdes - Designer Graphique Inra - 2011 - de profils de sols à partir des photos :

Photo 1 : © Laëtitia Chegard, CDA Manche

Photos 2, 5, 7, 23, 24 : © Christian Barneoud, GRAPE

Photo 3 : © Sandrine Renault, CDA Aube

Photos 4, 8, 12, 13, 18, 20, 21, 22 : © Claudy Jolivet, Inra

Photos 6, 10, 15, 25 : © Jean-Luc Giteau, CDA Côtes-d’Armor

Photo 9 : © Thierry Peloquin, CDA Deux-Sèvres

Photo 11 : © Aurore Toiser, Ensa de Toulouse

Photos 14, 17 : © Jean-Claude Lacassin, Société du Canal de Provence

Photo 16 : © Francis Michel, Solest

Photo 19 : © Line Boulonne, Inra

Les sols, des interfaces essentielles

Les propriétés des sols ainsi que les processus biologiques et physico-chimiques permettant leur fonctionnement sont à l’origine de nombreuses fonctions écologiques qui rendent de précieux services à la société. Les sols contribuent notamment aux grands cycles qui régulent l’eau et les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère (voir encadré ci-contre).

En fournissant aux plantes un ancrage pour leurs racines, de l’eau et des éléments nutritifs, les sols sont le support de la production de biomasse. Celle-ci sert à notre alimentation et à celle des animaux, mais aussi à la fourniture de matériaux, comme le bois, à notre habillement à partir de fibres textiles, à la production de bioénergie (par méthanisation par exemple), etc. La capacité des sols à produire diverses biomasses est un facteur clé de la transition écologique.

Selon leurs propriétés (texture, structure, teneur en matière organique, etc.), les sols favorisent l’infiltration de l’eau ou, au contraire, son ruissellement (voir l’article de Alletto et al. p. 34 ). Ils ont une capacité de rétention en eau variable qui leur permet, si elle est importante, de jouer un rôle de « tampon » et de diminuer ainsi les risques d’inondation, ou de retenir de l’eau en période humide, et la restituer à la végétation en période de sécheresse. De plus, les sols peuvent favoriser la rétention et la dégradation de certains polluants, influant ainsi sur la qualité de l’eau.

Les sols contiennent deux à trois fois plus de carbone que l’atmosphère (voir l’article de Chenu, p. 28), qu’ils stockent principalement sous forme de matière organique (voir l’encadré zoom ci-dessus). Ils en rejettent dans l’atmosphère sous forme gazeuse, du fait de leur activité biologique. Selon la manière dont ils sont gérés, les sols peuvent donc jouer le rôle de « puits de carbone », s’ils stockent plus de carbone qu’ils n’en émettent, et contribuer ainsi à l’atténuation du changement climatique. L’initiative « 4 pour 1 000 » (voir l’article 4 pour 1000 p. 33) a ainsi été lancée en 2015 lors de la COP21, en soulignant l’idée qu’une augmentation des stocks de carbone de 4 pour 1 000 (0,4 %) suffirait à compenser le flux excédentaire de l’atmosphère et donc à atténuer l’impact du CO2 sur le climat.

Enfin, les sols abritent plus de 25 % des espèces animales et végétales connues (voir l’article de Bougon et al. p. 38), qui y passent tout ou partie de leur cycle de vie. Ils sont donc un habitat essentiel pour la biodiversité terrestre (végétaux, animaux, microorganismes, etc.). Les organismes vivants du sol jouent, individuellement et collectivement, un rôle clé dans les processus à l’origine du bon fonctionnement des sols. Ils sont également un gage de résilience des fonctions des sols face aux changements globaux. Les sols représentent ainsi un enjeu stratégique pour la durabilité des systèmes de production agricoles et forestiers, la sécurité alimentaire, l’adaptation au changement climatique et son atténuation, ainsi que, plus largement, pour la transition écologique.

L’urgence face à la dégradation des sols

La dégradation des sols peut être extrêmement rapide et conduire à une perte de fonctions essentielles au sein des écosystèmes. Le retournement des prairies permanentes entraîne par exemple un déstockage de carbone deux fois plus rapide que son stockage. L’érosion des sols cause chaque année une perte annuelle de terres estimée à 1 milliard de tonnes en Europe. Le tassement des sols altère leur structure et diminue leur porosité : cela limite le développement des racines des végétaux, l’infiltration de l’eau et l’activité biologique. Les contaminations (voir l’article de Grand et al. p. 42), ponctuelles ou diffuses, d’origine industrielle, agricole ou urbaine, perturbent le bon fonctionnement des sols et peuvent rendre les cultures impropres à la consommation, à l’image de la contamination par le chlordécone aux Antilles.

Travaux de dépollution et de rénaturation d’une décharge à Fouras. © Thierry Degen | Terra

L’artificialisation d’un sol occasionne une perte immédiate de l’ensemble des fonctions évoquées. Entre 2011 et 2021, ce sont 24 000 ha d’espaces naturels, agricoles et forestiers qui ont été artificialisés chaque année en France, l’équivalent de cinq terrains de football par heure. Ainsi, la Commission européenne a estimé en 2021 que 60 % des sols de l’Union européenne étaient dégradés, sous l’effet de processus tels que l’érosion, le tassement, la diminution de teneur en matières organiques, la pollution, le déclin de la biodiversité, la salinisation et l’artificialisation.

Or, cette dégradation a un caractère irréversible, car si les connaissances actuelles permettent de restaurer certaines fonctions d’un sol, nous ne savons pas reconstituer son état initial. Au-delà des efforts, nécessaires, de remise en état des sols dégradés, il est donc primordial d’éviter avant tout de nouvelles dégradations. Préserver les sols, même peu adaptés à certains usages, revient à protéger un patrimoine remarquable et un véritable potentiel de résilience face aux défis environnementaux et sociétaux, présents et à venir, tout en limitant les coûts. Les sols sous-tendent en effet de nombreux secteurs de l’économie, et, en 2020 un comité d’experts auprès de la Commission européenne a estimé à 50 milliards d’euros annuels le coût de la dégradation des sols au sein de l’Union européenne.

Préservation des sols : un enjeu collectif

Chacun de nous est acteur de la préservation des sols, par les choix que nous faisons en tant que consommateurs et citoyens. Certains d’entre nous jouent également un rôle dans le cadre de nos activités professionnelles, de manière plus ou moins directe. Les agriculteurs et les forestiers ont par exemple une action directe sur les sols pour la production de biomasses. La préservation des sols est un enjeu clé pour la résilience de leur activité. L’adoption de pratiques adaptées permet de réduire l’érosion, les risques de tassement des sols, de stocker du carbone et d’augmenter leur capacité à retenir l’eau. Les pratiques agroécologiques favorisent la biodiversité et limitent l’apport d’intrants, comme les pesticides ou les engrais.

Notons que les acteurs de l’aménagement (collectivités, urbanistes, etc.) sont également de plus en plus sensibilisés à la prise en compte des fonctions des sols dans leurs projets (voir l’article de Branchu et al. p. 46). Des démarches pilotes ont été mises en place et ont permis la diffusion de références et de guides techniques.

Une grande difficulté réside dans les tensions entre les différents usages des sols, dans un contexte où il n’y a pas de cadre politique global pour leur préservation(voir l’article de Billet p. 12). Des solutions existent, et continuent à faire l’objet de travaux de recherche (voir l’article de Hinsinger et al. p. 18) afin de fournir aux acteurs les meilleures connaissances pour préserver et restaurer les sols et pour concilier leurs différents usages.

Grâce aux travaux du Groupement d’intérêt scientifique (GIS) Sol (voir l’article de Bispo et al. p. 22), nous avons la chance en France de disposer d’un dispositif de connaissance et de surveillance des sols particulièrement performant. Par ailleurs, des acteurs, tels que l’Association française pour l’étude des sols, se mobilisent pour sensibiliser à l’importance des sols, faire reconnaître et œuvrer pour le maintien de ces compétences au niveau national (voir l’article Fresque des sols p. 11). Des réseaux, comme le Réseau national d’expertise scientifique et technique sur les sols (RNEST) et le Réseau mixte technologique (RMT) sols et territoires, œuvrent conjointement pour faciliter l’accès aux connaissances et à l’expertise sur les sols. Leur mobilisation par l’ensemble des acteurs de la société sera déterminante pour notre avenir.

Références et pour aller plus loin

-

Jean-Baptiste Butlen, Pauline Sirot, Mathurin Basile (dir.), 2024, Sols vivants, Marseille, Parenthèses, 223 p.

-

Communication de la Commission européenne, « Stratégie de l’Union européenne pour la protection des sols à l’horizon 2020 », 31 p. COM(2021) 699 final 2021.

-

Véronique Antoni, Dominique Arrouays, Antonio Bispo, Michel Brossard, Christine Le Bas, Pierre Stengel, Estelle Villanneau, 2011, « L’état des sols de France. Groupement d’intérêt scientifique sur les sols », Rapport du GIS Sol, 188 p.

-

Inrae, 2023, « Peut-on encore sauver les sols ? », Ressources#4, 22 p.

06-09-pcm922-num.pdf

06-09-pcm922-num.pdf

Aucun commentaire

Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.